C’est une blague qui circulait durant les années

1990…

- On organise les Jeux olympiques de la corruption pour

les partis francophones belges. Podium final: médaille

d’or, le PRL (le MR d’alors), médaille d’argent, le PSC

(Les Engagés aujourd’hui). Médaille de bronze, le FDF

(ancêtre de DéFI).

- C’est pas le PS qui gagne?

- Non, les professionnels ne peuvent pas participer aux

JO.

Ha

ha

ha!

Ça en dit long sur deux choses. Un: les moqueurs ne savaient pas que l’olympisme s’était ouvert aux athlètes pros dès la décennie précédente. Deux: depuis 30 ans au moins, dans la conscience collective, les socialistes francophones sont assimilés à des pourris, des arnaqueurs, des voleurs. A raison?

Le Vif s’est livré à un exercice inédit: une

radiographie des affaires qui ont secoué la

Belgique ces 50 dernières années.

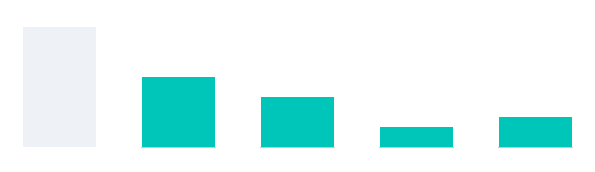

28 scandales politico-financiers majeurs, entre 1975 et

2025.

En voici les résultats.

1.Le PS est-il vraiment plus pourri que les autres?

Agusta-Dassault, Inusop, Publifin, Samusocial,

Qatargate… Sur les 28 affaires recensées dans cette

«Corruption story», quinze

impliquent effectivement le PS.

«Tout le monde associe le PS aux affaires et les

affaires au PS et, effectivement, il est en

tête», épingle Jean Faniel,

docteur en sciences politiques et directeur général du

Centre de recherche et d’information sociopolitiques

(Crisp).

Question réglée et débat clos, donc? Pas vraiment, en

fait.

C’est que, n’en déplaise à Georges-Louis Bouchez, qui a construit sa rhétorique électorale sur le «PS pourri», le MR ne se débrouille pas si mal, avec douze scandales.

En réalité, «seuls quatre partis ne sont pas touchés:

DéFI, Groen, le PTB et le Vlaams Belang», souligne Jean Faniel.

Une question d’accès au pouvoir. «Si vous n’avez pas

le pot de confiture, on ne peut pas vous surprendre les

mains dedans.»

«Je ne pense pas qu’il y ait un parti ou une idéologie

qui mène plus que les autres à ce genre d’affaires.

C’est plutôt le fait de détenir une majorité

absolue, longtemps», estime un magistrat

qui n’entend pas être identifié.

«La criminalité financière existe depuis la nuit des

temps. C’est un phénomène lié à la nature humaine

davantage qu’à tel parti par rapport à d’autres», abonde

Michel Claise, ex-juge d’instruction notamment en charge du Qatargate

et de l’affaire Duferco et aujourd’hui membre de

DéFI.

Un policier-enquêteur résume en citant l’historien et

homme politique britannique du XIXe siècle Lord Acton: «Le pouvoir tend à corrompre,

le pouvoir absolu corrompt absolument.»

Puis en affirmant que «c’est alors que le sentiment

d’impunité s’installe. Quel que soit le parti».

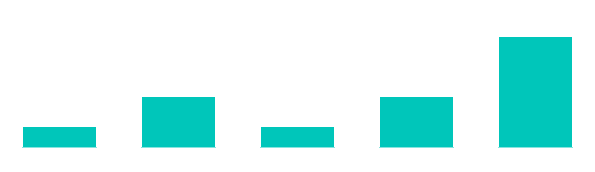

2.Plus honnête, la Flandre?

Flandre: 8 affaires. Wallonie et Bruxelles: 23

scandales.

Tous pourris, ces francophones? «Je ne peux pas croire

qu’on est plus ou moins vertueux selon les communautés.

On doit plutôt se demander si les chiffres signifient

qu’il y a moins d’affaires en Flandre ou si elles y sont moins révélées. Parce que la

presse et la justice s’y sont moins intéressées?»,

s’interroge Christian De Valkeneer, procureur général

près la cour d’appel de Liège.

Absolument, mon capitaine, scandent deux policiers ne

souhaitant pas être identifiés: «Il y a eu très peu

d’enquêtes au Nord, et peu ont abouti. Alors qu’on y a

eu l’Etat-CVP pendant des décennies. C’est une approche

différente de la corruption: c’est difficile de

faire bouger les collègues flamands dans des

dossiers sensibles; ils sont alors

davantage fonctionnaires que policiers. Et au niveau du

parquet général, pareil: pour s’attaquer à une autorité,

il en faut vraiment beaucoup.»

«Parce qu’ils ont des lobbies très puissants?,

s’interroge Michel Claise. En tout cas, dans plusieurs

dossiers, on s’attendait à des trucs gigantesques et

tout s’est fini en pschitt.»

Autre hypothèse, émise par un ancien substitut anonymisé: «Peut-être y a-t-il une autre vision de l’intérêt public: quand on mène des poursuites dans ce genre d’affaires, on met parfois à mal une partie du service public qui est rendu, donc ça déstabilise. Quant à la décision de poursuivre, elle revient au ministère public. Et le ministère public va vous dire qu’on a fait un recul démocratique avec la création du Collège des procureurs généraux, en 1997, qu’on a placé juste au-dessus du cabinet ministériel de la Justice. Les procureurs flamands sont-ils dès lors davantage sous la coupe des ministres successifs?»

3.L’échelon (local) de la tentation

Scandale rime (souvent) avec local: sur les 28 affaires

épinglées dans cette radiographie inédite, douze se dont déroulées au niveau communal.

Un effet d’échelle? En partie, selon Jean Faniel.

«Il existe 565 communes mais un seul pouvoir

wallon, un seul bruxellois, un seul flamand et un

seul fédéral. Soit 565 lieux où l’on peut

être corrompu, tenter de corrompre ou être peut-être

moins regardant. Il y a ensuite l’effet d’éloignement:

les structures nationales des partis ont beaucoup moins

d’emprise, de contrôle sur leurs sections locales que

sur leurs parlementaires ou leurs ministres.»

Selon un enquêteur, le niveau communal se

révélerait toutefois le plus vulnérable, «à

cause de la durée de leur mandat et de ses répétitions».

Son collègue blâme plutôt la puissance de la fonction.

«Et puis le rôle de la presse y est moins celui d’un

contre-pouvoir.»

Le magistrat anonyme ajoute une perspective historique: «A une certaine époque, dans certaines villes ou communes, il y avait une sorte de collusion de classes sociales. Les gens appartenant aux trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) se côtoyaient tout le temps, dans les mêmes endroits; donc, le comportement de leurs semblables semblait normal, même si on ne l’adoptait pas soi-même. En plus, jusqu’à la fin des années 1980, dans les villes, et même à Bruxelles, le troisième pouvoir était peu représenté. Résultat, tout le monde savait ce que tout le monde faisait, mais ça servait plus d’éteignoir qu’autre chose et il n’y avait pas beaucoup de contrôle. Ça a changé quand plus de personnes sont arrivées pour s’occuper de poursuites. Plus de personnes, donc des visions nouvelles et des choses qui n’ont alors plus été acceptées.»

4.Plus c’est long, moins c’est bon

En moyenne, les élus rattrapés par un scandale étaient depuis 17 ans au pouvoir (durée calculée en soustrayant l’année de l’éclatement de l’affaire à celle du premier mandat exécutif, bien qu’avant cela de nombreux protagonistes étaient déjà actifs dans des cabinets ministériels et/ou des partis).

Sur les 28 faits épinglés par notre radiographie de la

corruption, onze concernent des politiques en poste

depuis plus de 20 ans, et cinq depuis plus de quinze

ans.

(Pour trois affaires, la durée n'est pas relevée, par

exemple sur la pension des parlementaires concernant

une multitude d'élus)

(Pour trois affaires, la durée n'est pas relevée, par

exemple sur la pension des parlementaires concernant

une multitude d'élus)

«Oui, les majorités absolues détenues pendant longtemps

sont très néfastes, affirme un ex-substitut du procureur

et ex-juge d’instruction en charge de ce type de

dossiers et souhaitant garder l’anonymat. Ça m’a sidéré

de constater sur le terrain que beaucoup de

faits commis l’ont été pour se maintenir en

place.»

«On peut prendre de mauvaises habitudes si on est installé dans une fonction de pouvoir trop longuement, abonde le politologue Jean Faniel. Mais surtout s’il n’existe pas de contre-pouvoirs effectifs et efficaces, comme peuvent l’être l’opposition et les médias.» Et de proposer une règle, manquante actuellement, qui permettrait de limiter les tentations corruptrices: «Ne pas seulement décumuler le nombre de mandats que l’on a simultanément mais aussi limiter le nombre des mandats successifs que l’on peut exercer».

Pour aller plus loin

- Comment 8 policiers et magistrats analysent les grands scandales politiques belges: «C’est difficile de faire bouger les collègues flamands »

- Le politologue Jean Faniel décrypte 50 ans de scandales en Belgique: «On est tout de même loin du “tous pourris”»

- «La transaction pénale, c’est la loi la plus antidémocratique qui existe!»

Cliquez sur une affaire pour un récapitulatif